20170616-19 絆創膏を使った行動観察ワークショップ

今週は絆創膏(ばんそうこう)ワークショップをやってみました。

バンドエイドとかカットバンとか呼び名は色々ありますが、「そもそも絆創膏って漢字でこう書くのか」という反応の学生も。

流れは次の通り。

1.絆創膏の新しいデザインを考えてみる

2.「利き手をけがしてしまい、逆の手で絆創膏を箱から出して傷口に貼り付ける」という状況を観察(怪我人役と観察役とに分かれる)」

3.観察結果をもとに絆創膏の課題点を出して再度新しいデザインを考えてみる

ワークショップへ

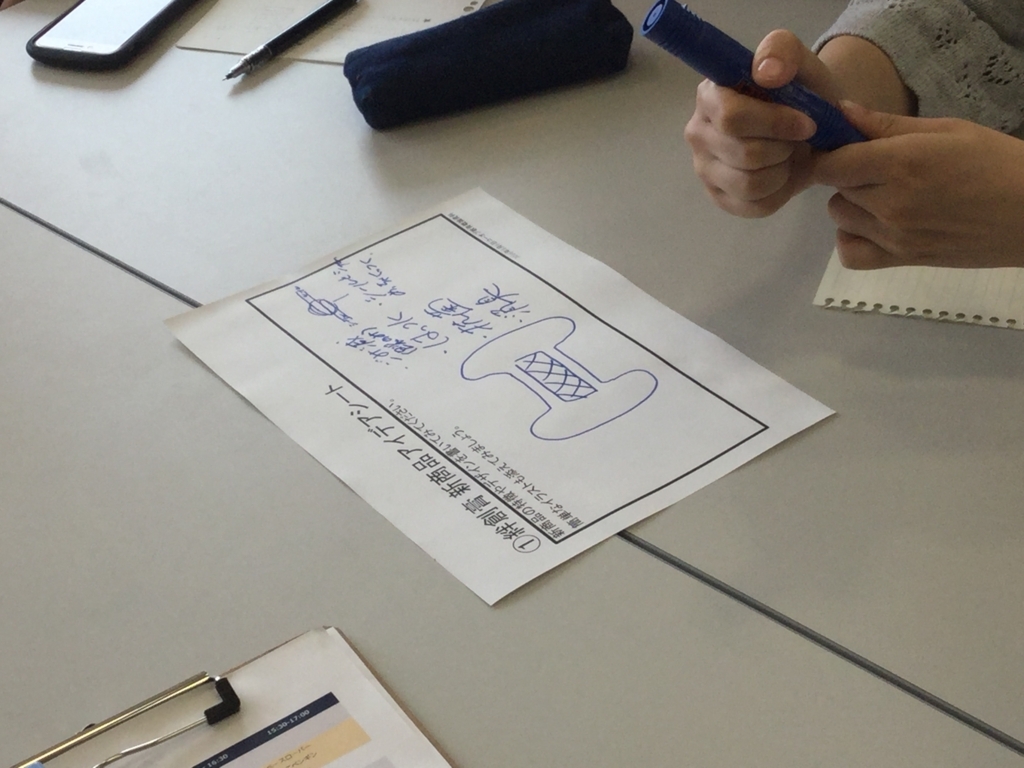

最初のデザインはスマホのお絵かき機能で書けちゃう学生も。

みんなで機能を出し合ってひとつにくっつけたり。テレビのリモコンみたいに機能が盛られがち。

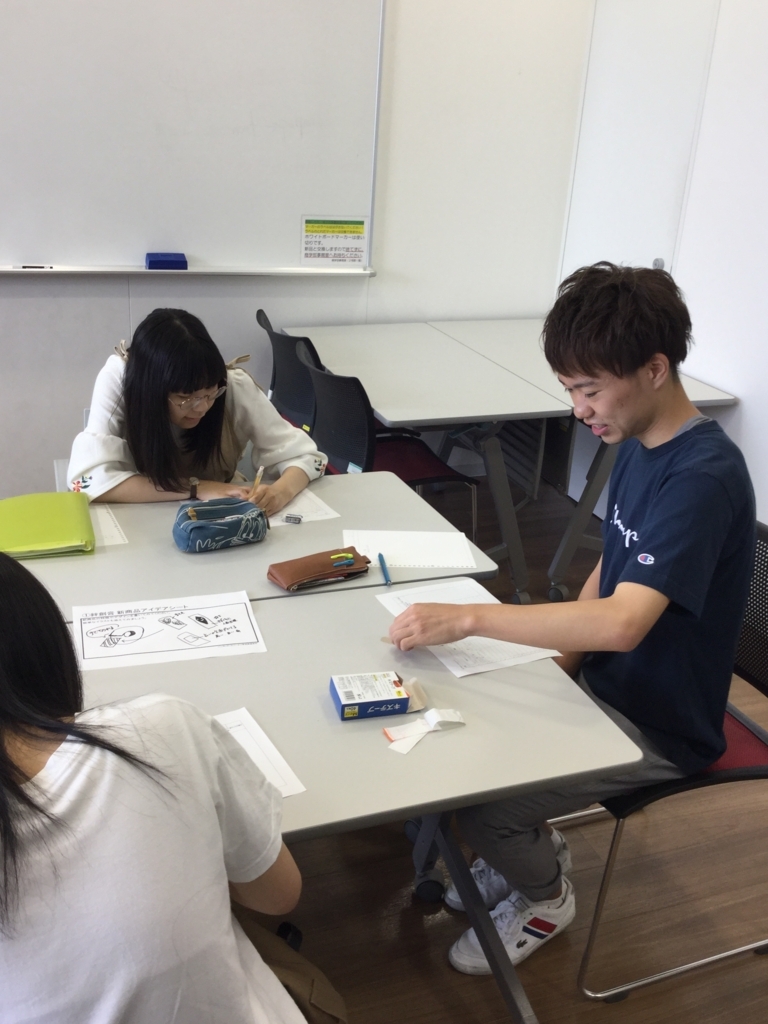

デザインを出し終えたら行動観察。

全員が見ていない瞬間もあったり。4人で見てるのに。(左下の学生が怪我人役)

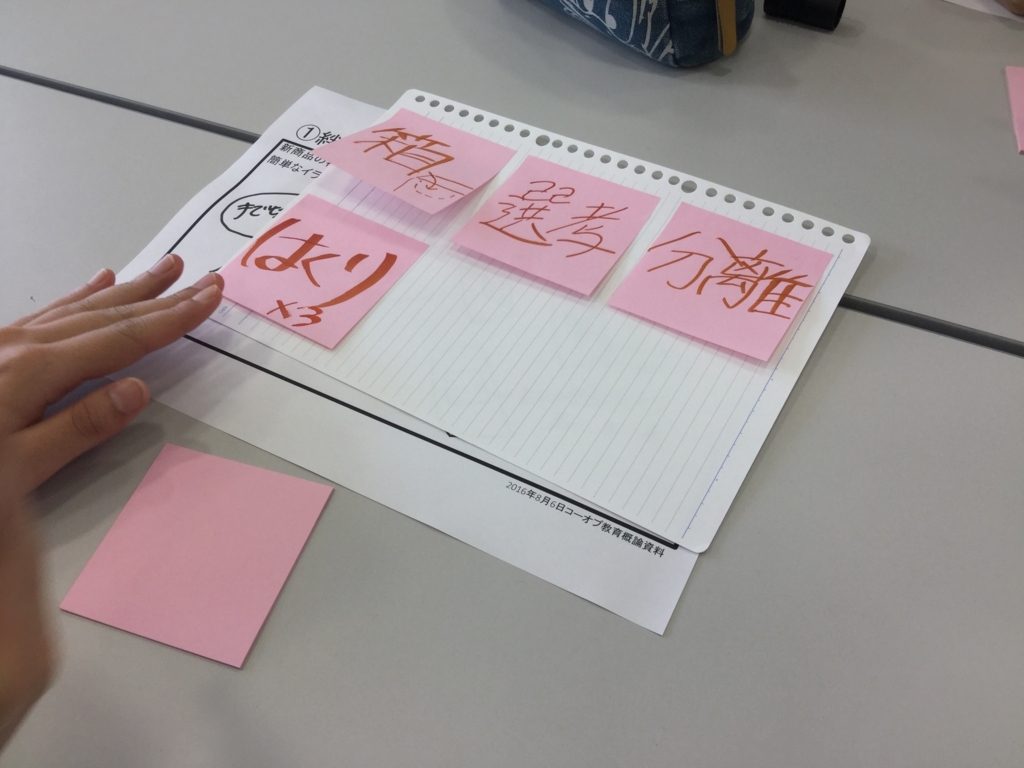

終わったら課題を挙げてみる。単語であげていってしまうと、何が悪いのかというポイントが見えにくかったり。

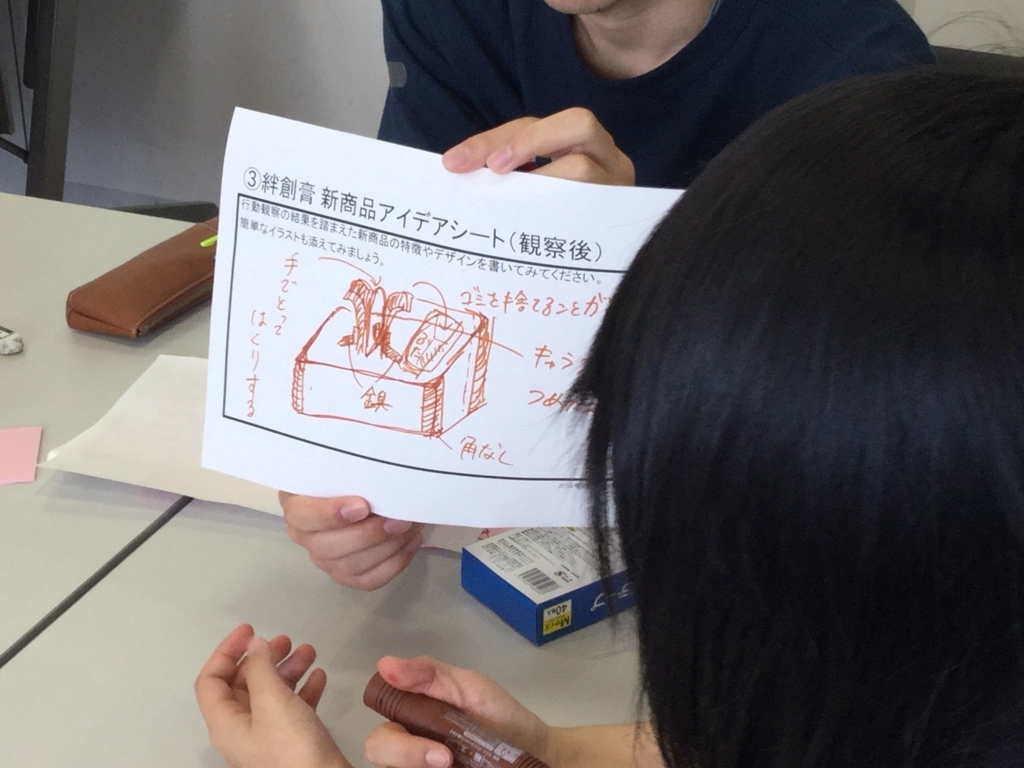

どんなんにしましょうかねぇ・・・

つまんで引っ張って出すタイプ。ごみ捨てる場所も。絆創膏体験は、貼り終えるまでではなくて、ゴミ捨てるまでと捉えているのかも?

という感じで、一連のワークショップを体験してもらいました。

・モノではなくて利用状況として捉えられているか。モノの変化だけを追っていないか。

・ざっくりとしたステップではなくて、もう一段詳細に状況を観ようとしているか(記録されたステップ数)

・観察結果(ファクト)からアイデアを導こうとしているか

あたりが今回はポイントかなと思いました。

観察は2度やりまして、2回目は少し細かめに観てみようとしていたかなと思いましたがどうでしょうか。

実際の調査は、集めてきたファクトにしか頼れませんので、観察&インタビュー記録もしっかりやっていきましょう。(最初にiPhoneで動画撮影してもいいよ、と伝えたのはそれとも関係しております。筆記の限界のフォロー、再度のインタビューにもつながります)

観察前後では少し話す内容が「モノと機能」から「状況」になっていたかなと思います。ちょっとね。ちょっと。

アイデア出しのところは、集めた情報(ファクトや課題点)をもとにせず、だんだん妄想の世界に入ってしまうシーンもありましたが、そこはこれからですね。今回はアイデアを出すことそのものは主旨ではありませんので(ゼミとしてはバンバンアイデアを出すというよりも調査や分析から何か発見できるといいなというのが主軸です)。

観察前に問いを立てる時間をとっても良かったなと個人的には反省もしています。

ということで参加したゼミ生にはまたblogを書いてもらいました。

ただ、それ以上にショックだったことがある。僕は他人をあまり注意深く見ているとはそもそも思っていなかったが、想像以上に見ていなかったのだ。

という学生や

口出ししようかものすごく悩んだのですが、なにも言わない私が言っても説得力ないし、みんなとても楽しそうにしていたので、なにも言いませんでした。というより言えませんでした。

という内面の葛藤を描く学生。

自分で絆創膏を貼ろうとしたときは、たくさん思うことがあったのにそれをなぜ、人が貼ろうとしているときにかけなかったのだろうとすこし悔しい気持ちがあった。

怪我人役と観察者との違い。

最近、絆創膏使ったのいつだっけ? - たまちゃん系女子のブログ(仮)

タイトル自体に気づきを含んでいる。

ゼミ2回目 - 白石真優佳 blog

商品開発しんどそう、なんて思いも書いてしまうのももちろん良い。

などなど。少しずつブログも記述的になってきています。たくさん記述できたことがシンプルにうれしいという学生もいましたね。

まとめながら書く、から、思い出す⇒とりあえず書く⇒考える⇒考えを添える、で書いていくといいかもしれないですね。引き続き頑張って記録・記述していきましょう!(体調不良で休んじゃった学生もいましたが、次からまたやっていこう!)

最近、絆創膏使ったのいつだっけ? - たまちゃん系女子のブログ(仮)

第2回 new絆創膏開発の日。 - junna’s blog

梅雨の気配が全くない日のゼミにおいて : 200人中の先陣記