20180324 Xデザイン学校大阪分校公開講座:UX/サービスデザインの今とみらいを考える に参加

「Xデザイン学校大阪分校」のオープンイベントである「公開講座:UX/サービスデザインの今とみらいを考える」に参加。

場所はYahoo!JAPANの大阪オフィス。

浅野智先生の講演とアンカンファレンス式のWS。

講義

内容自体は何度か聞いているけれども、今回はスライド間の流れを意識的に。

「なんでこう編集されてるんだろう」という問いが自分の中にあった。

告知含めてデザインという言葉が各所には出てきているけれども、基本的には「ちゃんと調査して、良いビジネスしようよ」と繰り返し話されている感じがする。感じ、だけですけども。

UXもサービスもビジネス考えなですね。

アンカンファレンス式のWS

テーマを出し合って参加者で議論。今日の話を「焼き付ける」という表現は当にその通りで。

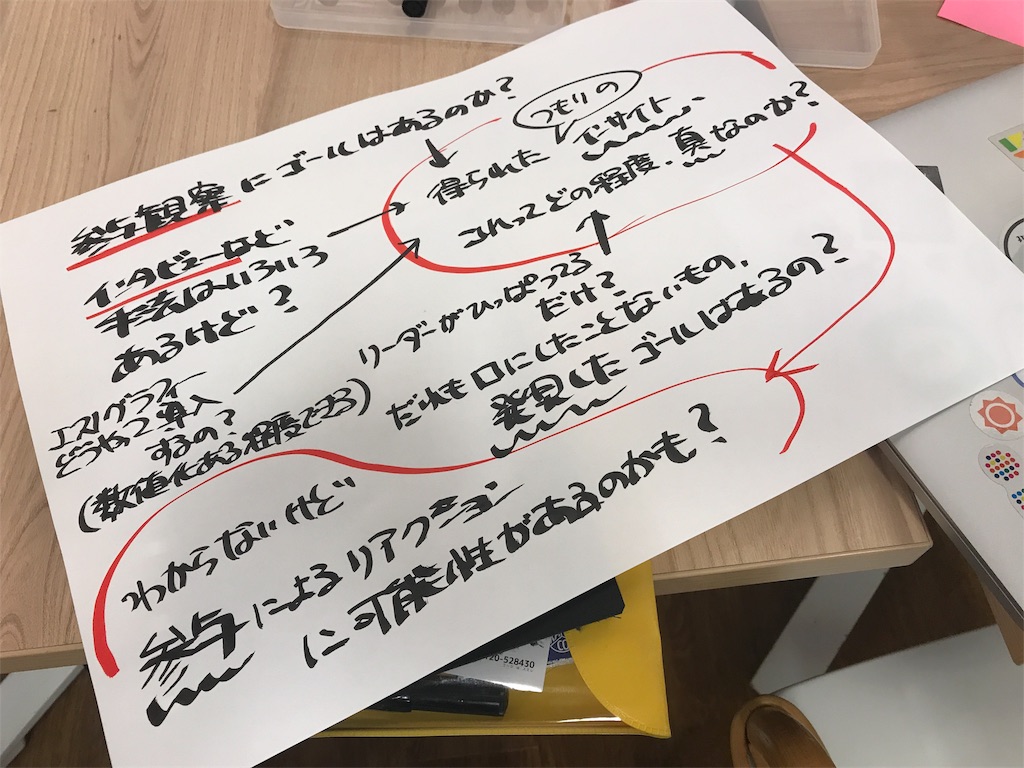

私のグループは「調査やエスノグラフィ」がテーマ。

企業にどう導入するか、どう始めるか、やってみたけどどう結果を検証するか、調査はどこまでやれば終わりか。

オーナーは確かに良い学習者になれる。私のような大学教員の立場だと、この人たちにどの論文を紹介できるだろうと考える。実践者たちの疑問の学習ができる。

研究者の価値なんて、そういう時に適切な引き出しから適切な何かを出せるか、そこはまだわからないんだと言えるかどうかなんだろう。

浅野先生から「この領域はまだわからないことあるので、論文書いてください」とコメントを頂いた。

元気は出たけど、「この領域はまだわからないことあるので、論文書きますね」と言えるようにします。

他の気づき

オーナー=プレゼンター、ではなく、最初にオーナー以外にプレゼンしてもらう可能性を伝えるのもいいかもしれない。

プレゼンする前が、一番議論の内容を振り返るからね。焼き付く。

学生がやるのがやっぱり一番いいよ。

他チームプレゼンからの気づき

UXは時間軸をデザインしないといけない、静的なものはデッサンでもいいけど、今は動的なものになっている。という話が印象に残った。

プロトタイプを作る意味。試しにモノ作ってればいいわけではない。

デッサンは動かない対象物を見て特徴を理解することかもしれないが、利用状況をより細かく理解するためにはプロトタイプを状況に埋め込み利用を繰り返さないとわからない。オズの魔法使い。動的デッサン?

企業とのプロジェクト打ち合わせ前に良い話を聞けた。

終わった後は

石原さんとWSの方法について振り返りつつ、次のイベントもこんな感じにしようかと話した。

ということで、福岡でも4月21日にイベントやる!(宣伝かいな!)

uxnightwithmerchari.peatix.com

「今回のテーマは「みんなでつくるサービス」です。近年は、サービスやプロダクトをユーザーとともに作り上げていくことの重要性も語られています。そこで、2018年2月27日に福岡でスタートした話題のシェアサイクルサービス「merchari(メルチャリ)※」を題材にします。」

新しい出会いもあって良いイベントでした。ありがとうございました。